BOVEN DIGOEL, KARYAJURNALIS – Kata-kata itu masih terngiang di kepala Rikardaa Maa, masyarakat adat suku Awyu Kampung Ampera, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Kala itu Rika, begitu dia dipanggil, aktif menyuarakan penolakannya terhadap rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit di hutan adat milik suku tersebut. Setiap berpendapat, kalimat itulah yang sering didengar Rika.

Rika lahir dan besar di Kampung Subur. Saat ini dia bekerja sebagai guru honorer di SD Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Santai Theresia Kali Win. Kampung Rika adalah salah satu yang didiami suku Awyu.

Sebagian besar suku ini mendiami wilayah barat Kali Digoel, dan sebagian terpencar sekitar Sungai Mappi hinggi hulu Sungai Gondu. Hingga kini Suku Awyu bergantung pada hasil alam. Mereka berburu, meramu, dan mencari ikan. Tidak seperti suku lain di Boven Digoel yang juga berkebun dan bercocok tanam seperti Suku Jair, Muyu, dan Mandobo.

Awyu sendiri bermakna damai. Ungkapan itu berasal tete nene (nenek moyang) yang pada saat itu menginginkan sebuah kehidupan yang harmonis. Leluhur suku ini pun konon menjauhi perang dan tidak mengikuti tradisi mengayau (perburuan kelapa) zaman dulu.

Namun kedamaian itu terusik oleh rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit bernama PT Indo Asiana Lestari. Menurut catatan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, perusahaan itu telah mengantongi izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 39.190 hektare sejak 2017. Sebelumnya lahan tersebut dikuasai PT Energy Samudera Kencana, anak perusahaan Menara Group. Konsesi tersebut berada di tanah adat Suku Awyu di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel.

“Selama tiga tahun, PT IAL berusaha mendapatkan izin pelepasan dari masyarakat adat Suku Awyu dan menemui kegagalan. Mereka menolak rencana itu, karena ingin mempertahankan ruang hidup dan telah belajar dari kampung sekitar yang tak kunjung sejahtera bahkan setelah bertahun-tahun perkebunan kelapa sawit hadir di sekeliling mereka,” tulis Peneliti Yayasan Pusaka Rassela Malinda.

“Selama tiga tahun, PT IAL berusaha mendapatkan izin pelepasan dari masyarakat adat Suku Awyu dan menemui kegagalan. Mereka menolak rencana itu, karena ingin mempertahankan ruang hidup dan telah belajar dari kampung sekitar yang tak kunjung sejahtera bahkan setelah bertahun-tahun perkebunan kelapa sawit hadir di sekeliling mereka,” tulis Peneliti Yayasan Pusaka Rassela Malinda.

Namun, rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit itu tak urung membuat Suku Awyu terbelah. Ada yang pro dan kontra. Rika adalah salah satu yang menolak. Dalam pertemuan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), Rika mencoba mencari dukungan sebagai satu-satunya anggota perempuan. Namun upaya itu gagal. Rika malah disuruh diam karena bukan penyandang hak.

Rika menyadari sistem pewarisan tanah patrilineal di Tanah Papua mengeksklusikan perempuan dari ahli waris. Perempuan adat hanya memiliki hak kelola, dan posisi ini tak jarang membuat perempuan kalah suara dalam pengambilan keputusan terkait tanah. Investor pun hanya perlu meminta tanda tangan laki-laki pewaris tanah untuk persetujuan.

Pada 2020, Rika mengalami ketidakadilan soal tanah itu. Salah satu kerabat dari ayahnya melepaskan tanah marga untuk pembangunan fasilitas publik. Rika mengaku tidak tahu menahu tentang proses pelepasan itu. Ia hanya mengingat ayahnya menerima kompensasi sebesar Rp 10 juta. Dari angka itu, Rika menerima uang tak sampai Rp 10 ribu.

“Saya anak pertama, tapi saya perempuan, jadi saya tidak dapat bagian,” katanya.

Namun, soal ekspansi kelapa sawit itu, Rika tak mau menyerah. Dia bertekad mempertahankan tanah marga itu demi keberlangsungan penghidupan suku Awyu dan lingkungan tempat mereka tinggal.

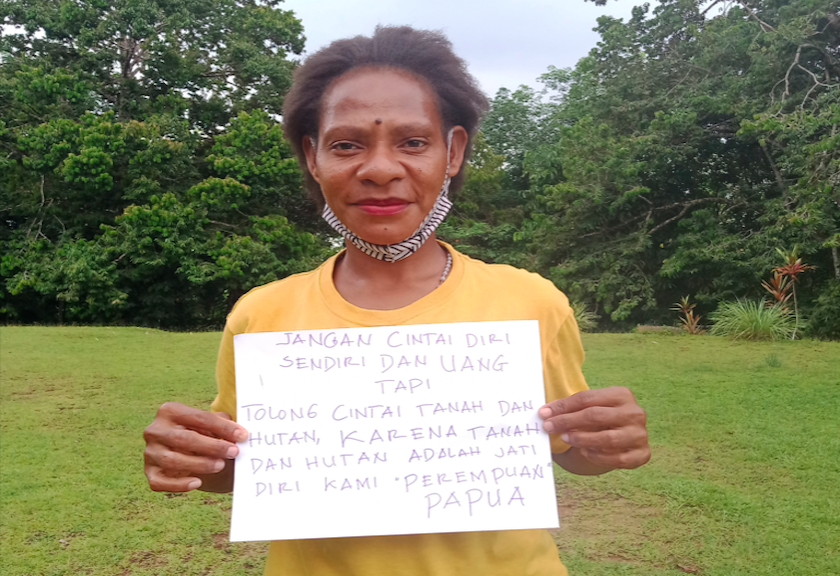

Pada 2018, Rika memutuskan mencari dukungan dari pihak lain. Ia mencari tahu perempuan mana saja yang berpandangan sama dengannya. Ia menulis pernyataan penolakan dan mengumpulkan tanda tangan perempuan yang mendukungnya. Solidaritas tersebut kemudian terbentuk menjadi Komunitas Paralegal Cinta Tanah Adat.

Komunitas tersebut melawan rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit dengan berbagai cara. Mereka melakukan pemetaan wilayah adat Awyu, penancapan sasi salib merah, pelaksanaan upacara ritual adat, demonstrasi, serta bersurat kepada pemerintah.

Kegiatan itu tak jarang membuat komunitas itu mendapat intimidasi verbal dari lingkungan sekitar, bahkan keluarga.

“Saya diancam oleh keluarga sendiri. Mereka berkata kalau perusahaan sampai gagal masuk ke sini (ke-kampung), itu berarti karena saya,” kata Rika. Namun dia dan solidaritas perempuan suku Awyu tetap maju.

Gerakan itu cukup berhasil dan menahan pembukaan lahan untuk sawit sementara waktu. Namun pada November 2020, situasi kembali memanas. Polarisasi di Kampung Ampera semakin tajam. Saat itu masyarakat yang memihak perusahaan menekan Kepala Suku Awyu, Egidius Suam, untuk menandatangani surat pernyataan pelepasan hak kepada PT Indo Asiana Lestari.

Diamuk massa, Egidius tidak berkutik. Ia menyerah dan menandatangani dokumen tersebut. Usai itu, PT Indo Asiana Lestari memulai operasi pembongkaran lahan di tanah orang Awyu. Rika menyaksikan sendiri proses tersebut.

“Tepat saat tanda tangan dibubuhkan, alat berat diturunkan ke Kali Digoel. Mereka (perusahaan-red) seperti tidak sabar,” tuturnya.

Hari ini, PT Indo Asiana Lestari telah mulai beroperasi. Walau tak seaktif dulu, Rika tetap meyakini bahwa perlawanan yang ia tempuh adalah jalan yang benar. Namun, tak urung Rika masih khawatir akan keselamatannya.

“Hanya doa dan kepercayaan pada pertolongan tuhan yang mendorong saya tetap teguh pada keyakinan,” tutupnya.

Serial tulisan tentang perempuan adat Papua dan hutan ini diadaptasi Betahita dari laporan Yayasan Pusaka berjudul Mama ke Hutan.